Zum Beginn der Heizsaison sorgt eine Meldung aus Deutschland für Unruhe: Der staatliche Energiekonzern Uniper hat beantragt, den drittgrößten deutschen Gasspeicher in Breitbrunn am Chiemsee stillzulegen – und das mitten in einer geopolitisch angespannten Versorgungslage. Der Grund liegt nicht etwa in technischen Problemen, sondern in der schlichten Tatsache, dass sich der Speicherbetrieb finanziell nicht mehr rechnet.

In früheren Jahren war das Einlagern von Gas ein stabiles Geschäftsmodell: Billiges russisches Pipeline-Gas wurde im Sommer in die Kavernen gepumpt, im Winter teuer verkauft. Die Preisdifferenz – der sogenannte „Sommer-Winter-Spread“ – sicherte den Betreibern Gewinne. Doch seit dem Stopp russischer Lieferungen und dem Umstieg auf Flüssiggas ist dieses Kalkül nicht mehr verlässlich. Im Sommer ist Gas teils sogar teurer als im Winter. Die Folge: Die Speicher füllen sich zäh, Deutschland erreicht die vorgeschriebenen Mindestfüllstände nur knapp.

Aktuell sind die deutschen Reservoirs zu 77 Prozent gefüllt, bis 1. November müssen es 80 Prozent sein. Zwar reicht das bei einem normalen Winter, doch Szenarien wie 2010 – mit eisigen Temperaturen über Wochen – würden die Vorräte schnell aufzehren. Experten warnen: Ende Januar könnten die Speicher leer sein.

Auswirkungen auf Österreich

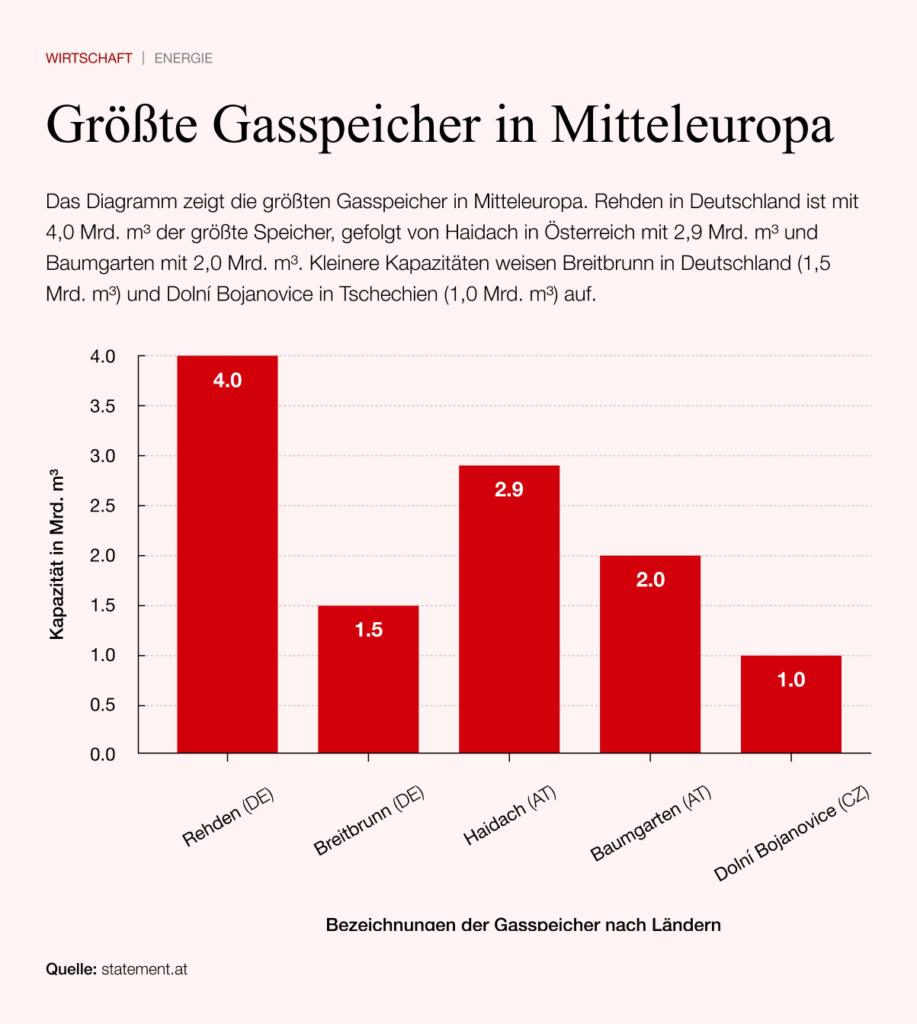

Die Lage betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch Nachbarstaaten wie Österreich. Denn das Gasnetz in Mitteleuropa ist eng verflochten. Österreich verfügt zwar über eigene Kapazitäten – etwa die Speicher in Haidach (Salzburg) oder Baumgarten (Niederösterreich) –, doch auch diese stehen in direkter Verbindung mit deutschen Anlagen. Der Markt ist integriert, Gasflüsse richten sich nach Knappheit und Preis.

Gerade Haidach gilt als kritischer Punkt: Der Speicher ist einer der größten in Europa und seit Jahren Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. 2022 geriet er in den Fokus, weil er zum Teil von Gazprom kontrolliert wurde. Österreich hat damals gesetzlich geregelt, dass ungenutzte Speicher an andere Anbieter weitergegeben werden können. Dennoch zeigt sich: Sobald in Deutschland Kapazitäten wegfallen, steigt der Druck auf die österreichischen Reserven.

Für Wien ist die Situation besonders heikel. Österreichs Abhängigkeit von Erdgas bleibt hoch – rund 80 Prozent stammen noch immer aus Importen, ein erheblicher Teil davon nach wie vor aus Russland. Die Transformation hin zu alternativen Energien und Wasserstoff steckt in den Kinderschuhen. Wenn Deutschland seine Speicher verliert, sind auch österreichische Haushalte und Betriebe indirekt stärker von teuren Spotmarkt-Lieferungen abhängig.

Politische Lösungsansätze

Diskutiert wird in Berlin inzwischen ein französisches Modell: Dort sind Versorger verpflichtet, Speicher zu füllen; Gewinne und Verluste werden durch staatliche Zuschüsse oder Abgaben ausgeglichen. Ein solcher Mechanismus könnte auch in Mitteleuropa eingeführt werden, um Versorgungssicherheit zu garantieren. Andernfalls droht die Gefahr, dass Betreiber aussteigen und Speicher dauerhaft verloren gehen – technisch sind sie nach einer Stilllegung kaum wiederherstellbar.

Für Österreich wäre das ein Signal, rechtzeitig gegenzusteuern. Eine bloße Orientierung an EU-Vorgaben dürfte nicht ausreichen. Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Vorbereitung auf Wasserstoffwirtschaft sind langfristig wichtig, doch kurzfristig bleibt die Stabilisierung der Gasspeicher zentral. Denn mit Blick auf kalte Winter gilt: Nur volle Reservoirs sichern Wärme und Industrieproduktion.