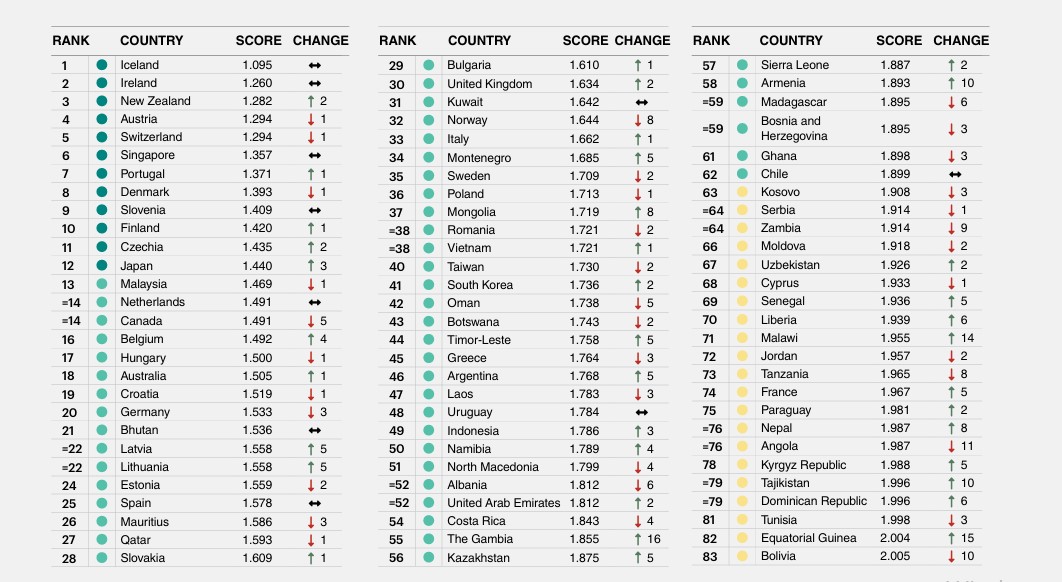

Während die Welt unter zunehmenden Konflikten leidet, liefert der aktuelle Global Peace Index (GPI) noch immer ziemlich positive Daten für unser Heimat: Das Institut für Wirtschaft und Frieden hat seine jährliche Rangliste der friedlichsten Staaten veröffentlicht, an deren Spitze erneut Island steht, dahinter gleich Irland. Österreich, das im Jahr 2024 noch unter den Top 3 der friedlichsten Nationen der Welt war, kommt diesmal nur auf Rang 4 - Neuseeland liegt nun auf Platz 3.

Die Spitzengruppe der sichersten Länder bilden laut diesjährigem Index Island, gefolgt von Irland, Neuseeland, Österreich, der Schweiz und Singapur. Dann folgen Portugal, Dänemark und Slowenien.

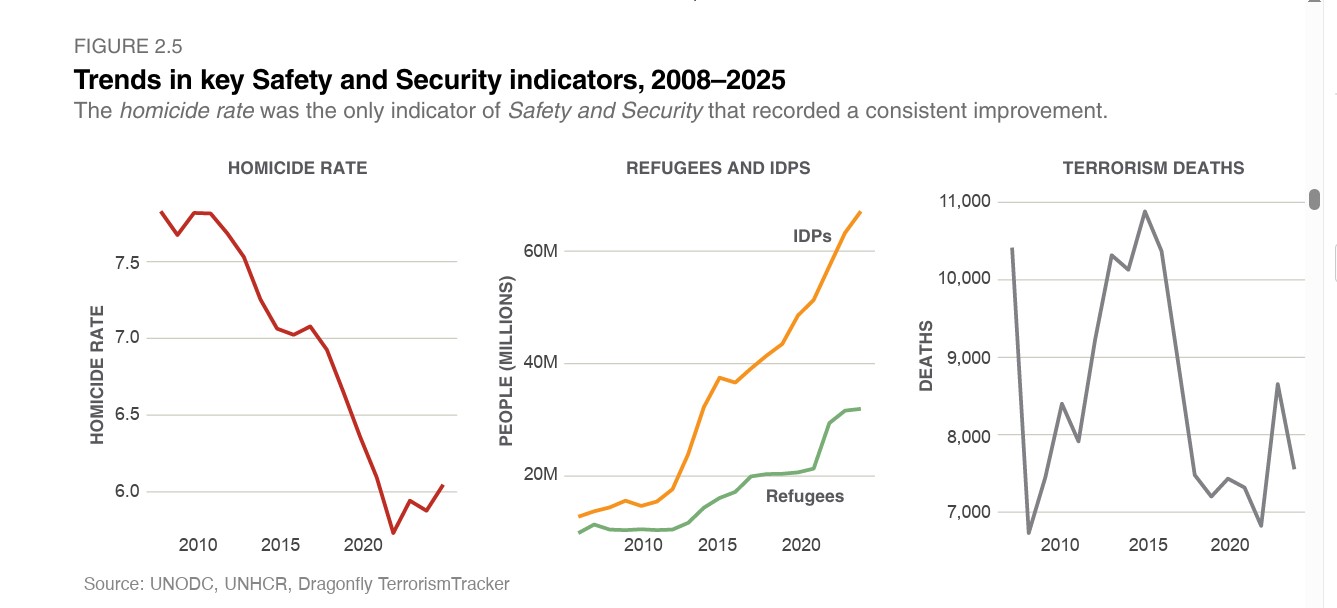

Die Analysten meinen zur aktuellen Wertung: Die Welt erlebt derzeit eine Phase wachsender Spannungen und geopolitischer Zersplitterung, wie sie seit dem Kalten Krieg nicht mehr zu beobachten war. Seit Einführung des Global Peace Index (GPI) haben sich die Beziehungen zwischen Nachbarstaaten weltweit um 13 Prozent verschlechtert – das fünftstärkste Minus unter allen Indikatoren. In 59 Ländern nahmen die Spannungen zu, nur in 19 verbesserten sich die nachbarschaftlichen Beziehungen.

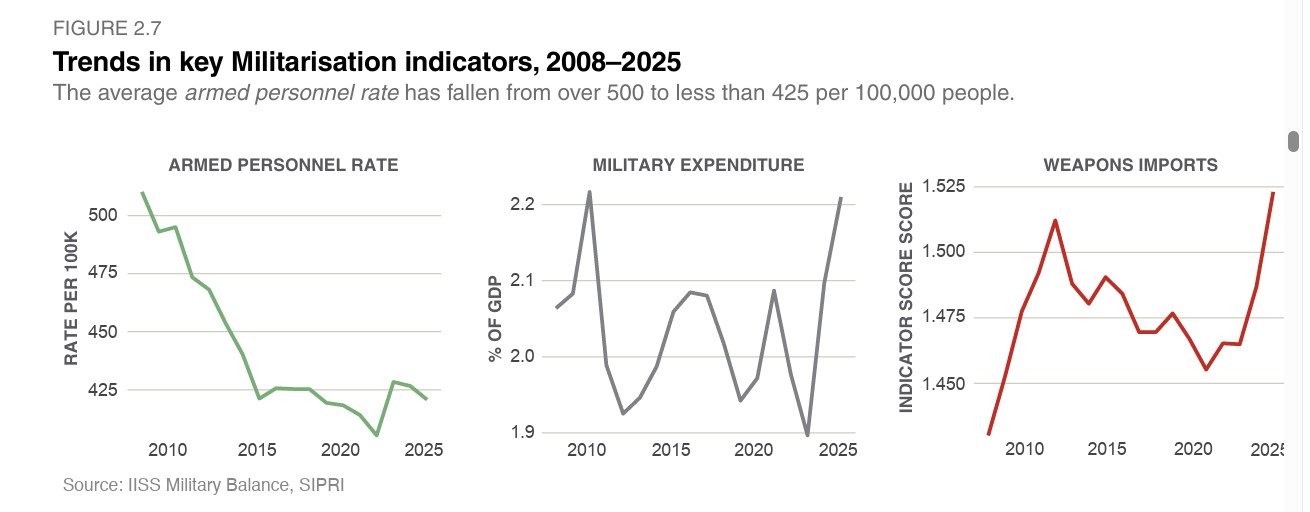

Diese Entwicklung spiegelt einen umfassenden Trend wider: die zunehmende Auflösung der internationalen Ordnung in konkurrierende Machtblöcke. Neben diplomatischen Verwerfungen wächst auch die Gefahr militärischer Auseinandersetzungen. Der GPI-Bericht warnt, dass die geopolitischen Risiken heute höher liegen als zu Zeiten des Kalten Krieges – getrieben durch steigende Militärausgaben, stagnierende Abrüstungsbemühungen und eine geschwächte Rolle multilateraler Institutionen.

Militärausgaben auf Rekordniveau

Die globalen Verteidigungsausgaben erreichten 2024 ein historisches Hoch von 2,7 Billionen US-Dollar – ein Anstieg um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Konflikte wie der Krieg in der Ukraine, aber auch wachsende Spannungen in Ostasien und im Nahen Osten treiben diese Entwicklung. Zugleich intensiviert sich der Wettbewerb um Einfluss, insbesondere in Afrika, Südamerika und Südasien. In der Sahelzone konkurrieren Staaten und Söldnergruppen um knappe Ressourcen und geopolitische Macht, während Instabilität und Armut zunehmen.

Mehr Staaten mit globalem Gewicht

Ein weiteres Ergebnis der Analyse: Die Zahl der Länder mit globalem Einfluss hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges fast verdreifacht – von 13 auf 34 im Jahr 2023. Staaten wie die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Vietnam, Südafrika, Brasilien und Indonesien haben ihr internationales Gewicht erheblich ausgebaut. Das führt zu einer zunehmend multipolaren Weltordnung, in der traditionelle Machtzentren wie die USA, China und Europa ihren Einfluss teilen müssen.

Probleme der Weltwirtschaft

Neben den politischen Verwerfungen verschärfen wirtschaftliche Probleme die Lage. Stagnierendes Wachstum, steigende Schulden und der zunehmende Einsatz wirtschaftlicher Abhängigkeiten als Druckmittel – etwa in Form von Handelskriegen oder Sanktionen – haben die weltweite Ökonomie weiter gespalten. Experten sprechen von einer „Waffe der Interdependenz“, die Staaten gezielt einsetzen, um geopolitische Ziele zu erreichen.

Schwächere internationale Kooperationen

Laut Bericht zeigt sich die geopolitische Fragmentierung in vier zentralen Bereichen: Finanzen, Mobilität, Politik und Handel. Internationale Kooperationen werden schwächer, wirtschaftliche Verflechtungen lösen sich, und gemeinsame Institutionen verlieren an Schlagkraft. Der GPI sieht darin eine gefährliche Entwicklung: Je stärker sich Staaten in Blöcke zurückziehen, desto schwieriger wird die Lösung globaler Probleme wie Klimawandel, Migration oder Armut.

Eine Welt im Umbruch

Der Trend ist eindeutig: Die internationale Gemeinschaft steht vor einer neuen Ära der Machtkonfrontationen. Während Kooperation und Dialog schwinden, entstehen neue Allianzen, die von regionalen Interessen geprägt sind. Der Preis dieser Zersplitterung ist hoch – ökonomisch, politisch und sicherheitspolitisch. Der Bericht mahnt: Ohne gemeinsamen Kurs droht die Welt in eine Phase der Instabilität und der geopolitischen Blockbildung zurückzufallen, die an die dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts erinnert.

Das Institute for Economics & Peace – Forschung für eine friedlichere Welt

Das Institute for Economics & Peace (IEP) ist ein unabhängiger, überparteilicher und gemeinnütziger Thinktank, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den globalen Blick auf Frieden zu verändern – weg von der bloßen Abwesenheit von Krieg hin zu einem messbaren, positiven Zustand menschlichen Wohlstands und gesellschaftlichen Fortschritts.

Im Zentrum der Arbeit des IEP steht die Idee, Frieden als greifbaren und erreichbaren Wert zu begreifen – als Voraussetzung für wirtschaftliche Stabilität, soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt das Institut neue theoretische und methodische Ansätze, mit denen sich Friedfertigkeit wissenschaftlich definieren und messen lässt. Dabei geht es nicht nur um die Analyse von Konflikten, sondern auch um die Erforschung der Faktoren, die friedliche Gesellschaften hervorbringen.

Das IEP stellt dafür umfassende Datensätze und Indikatoren bereit, die internationale Vergleiche ermöglichen. Besonders bekannt ist der jährlich erscheinende Global Peace Index (GPI), der den Zustand des Friedens in über 160 Ländern anhand von mehr als 20 Indikatoren bewertet – von militärischer Präsenz bis zu gesellschaftlicher Sicherheit. Durch solche Instrumente will das Institut aufzeigen, dass Frieden kein abstraktes Ideal, sondern ein messbarer und gestaltbarer Zustand ist.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Frieden und Wohlstand. Das IEP beleuchtet, wie stabile Gesellschaften Investitionen fördern, Innovation ermöglichen und Armut reduzieren – und umgekehrt, wie Konflikte ökonomische und soziale Systeme destabilisieren.

Das Institut hat seinen Hauptsitz in Sydney und betreibt Büros in New York, Brüssel, Den Haag, Mexiko-Stadt und Nairobi.