An den Börsen ist die Stimmung derzeit blendend. Die Kurse steigen, die Unternehmensgewinne einiger globaler Konzerne erreichen Rekordhöhen. Doch abseits dieser glänzenden Zahlen herrscht in der Realwirtschaft Ernüchterung. Viele Industrieunternehmen, insbesondere der Mittelstand, kämpfen mit stagnierenden Umsätzen, steigenden Kosten und einer immer unübersichtlicheren Weltlage.

Wie groß die Verunsicherung ist, zeigt eine neue internationale Umfrage der Beratungsgesellschaft EY-Parthenon, die der Welt exklusiv vorliegt. Befragt wurden 1200 Vorstandschefs großer Unternehmen aus 21 Ländern – vom Mittelständler bis zum multinationalen Konzern. Rund 20 Prozent der Befragten machen weniger als 500 Millionen Dollar Jahresumsatz, 30 Prozent mehr als fünf Milliarden. Die Erhebung fand im August statt und gilt als aussagekräftiger Stimmungsindikator der globalen Wirtschaft.

Das Ergebnis: Eine überwältigende Mehrheit sieht die Weltwirtschaft am Beginn einer Phase neuer Unsicherheiten – ausgelöst durch geopolitische Spannungen, Handelskonflikte, steigende Zölle und den Rückzug vieler Staaten aus der internationalen Kooperation.

Zölle als globale Wachstumsbremse

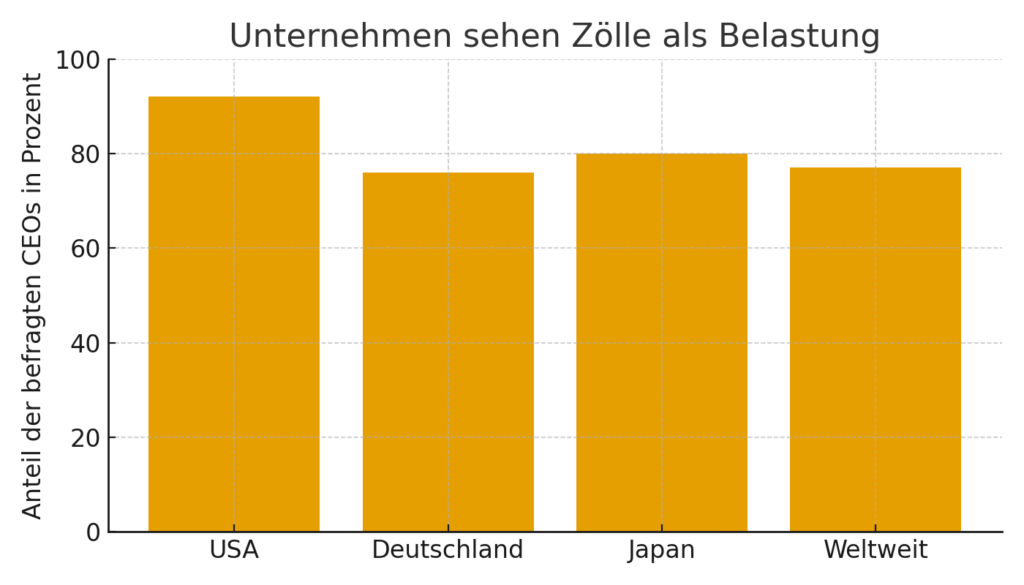

77 Prozent der befragten Firmenchefs gaben an, dass höhere Zölle die wirtschaftliche Leistung ihres Unternehmens spürbar schwächen werden. In Deutschland liegt der Anteil mit 76 Prozent praktisch gleichauf. In den USA, wo die Regierung zuletzt zahlreiche Importzölle auf chinesische, europäische und mexikanische Waren erhoben hat, erreicht der Wert mit 92 Prozent sogar den höchsten Stand weltweit.

Das Ergebnis widerlegt einmal mehr die These, die der frühere US-Präsident Donald Trump seit Jahren vertritt: dass Zölle von ausländischen Unternehmen bezahlt würden. In Wahrheit treffen sie die eigenen Volkswirtschaften – durch teurere Vorprodukte, höhere Verbraucherpreise und sinkende Exporteinnahmen.

Die Unsicherheit ist entsprechend groß. 57 Prozent der weltweit befragten CEOs rechnen damit, dass die geopolitischen und wirtschaftlichen Spannungen mindestens ein weiteres Jahr anhalten werden. In Deutschland liegt der Anteil bei 63 Prozent, in Japan sogar noch höher. Jeder dritte deutsche Unternehmenslenker glaubt, dass die schwierige Lage noch drei Jahre oder länger anhalten wird. Global teilt nur etwa ein Viertel diesen Pessimismus.

Deutsche Manager besonders besorgt

In kaum einem anderen Industrieland ist die Sorge um die eigene Wettbewerbsfähigkeit so stark ausgeprägt wie in Deutschland. Die hohen Energiekosten, ein wachsender Fachkräftemangel, bürokratische Hürden und eine immer dichtere Regulierung lasten auf den Unternehmen.

Während US-Firmen weiterhin auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung setzen, überwiegt hierzulande die Skepsis. „Nationalistische Wirtschaftspolitik ist global auf dem Vormarsch“, erklärt Sandra Krusch, Partnerin bei EY-Parthenon in Deutschland. Eine rasche Rückkehr zu einer regelbasierten internationalen Ordnung mit freiem Handel sei nicht absehbar. „Unwägbarkeiten und steigende Risiken sind die neue Normalität“, so Krusch.

Diese Einschätzung teilen viele der Befragten: 69 Prozent sehen in der zunehmenden politischen Fragmentierung das größte Risiko für ihr Geschäft. Hinzu kommt die Sorge vor neuen Exportbeschränkungen und Sanktionen, die grenzüberschreitende Lieferketten zusätzlich belasten könnten.

Lokalisierung statt Globalisierung

Eine der auffälligsten Reaktionen auf diese Entwicklung ist die sogenannte Lokalisierungsstrategie. Drei Viertel der befragten Unternehmen wollen in den kommenden Jahren stärker in ihren Absatzmärkten investieren und dort eigene Produktions- oder Vertriebskapazitäten aufbauen.

In Japan – wo die Wirtschaft traditionell stark exportorientiert ist – liegt der Anteil mit 97 Prozent besonders hoch. In den USA planen 82 Prozent der Konzerne eine Neuausrichtung, die oft auch eine Rückverlagerung der Produktion ins eigene Land bedeutet. Die Tendenz geht also klar weg von global verteilten Lieferketten hin zu regionalen Fertigungsstrukturen.

Ein prominentes Beispiel dafür ist Apple. Der Konzern hatte seine iPhones lange fast ausschließlich in China produziert, zuletzt auch in Indien. Inzwischen investiert Apple wieder verstärkt in den USA, wo mehrere Zulieferbetriebe ausgebaut werden.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Investitionszielen wider. Laut EY wollen 82 Prozent der befragten Unternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate in den Vereinigten Staaten investieren – mehr als in jedem anderen Land. Dahinter folgen Kanada und Großbritannien mit jeweils 32 Prozent, Indien mit 23 Prozent. Deutschland belegt mit 21 Prozent den fünften Platz.

Deutschlands Rolle im Wandel

„Der Standort Deutschland war jahrzehntelang einer der großen Gewinner der Globalisierung“, sagt Krusch. „Das Modell, von Deutschland aus die Welt zu beliefern, verliert jedoch an Tragfähigkeit.“ Viele Länder – nicht nur die USA – verlangten zunehmend lokale Produktion, um eigene Arbeitsplätze und Wertschöpfung zu sichern.

Das hat Folgen: Investitionen verlagern sich, während die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standorts erodiert. Hohe Energiepreise, überbordende Bürokratie und schleppende Infrastrukturprojekte verschärfen die Lage. Der Kostenvorteil, den deutsche Unternehmen einst durch Effizienz und Qualität hatten, wird zunehmend durch strukturelle Hemmnisse aufgezehrt.

Krusch warnt: „Deutschland profitiert nur noch begrenzt vom Wachstum internationaler Märkte. Aktivitäten verlagern sich ins Ausland, während die industrielle Basis hierzulande schrumpft.“

Vier Hebel für den Standort Deutschland

Die Befragung zeigt aber auch Wege aus der Krise. Auf die Frage, welche Faktoren bei der Entscheidung für einen Investitionsstandort entscheidend seien, nannten die CEOs vier zentrale Punkte:

- Innovationskraft: Forschung und Entwicklung bleiben der wichtigste Wettbewerbsvorteil. Länder mit starker technologischer Basis ziehen auch in unsicheren Zeiten Kapital an.

- Infrastruktur: Leistungsfähige Verkehrswege und digitale Netze gelten als Grundvoraussetzung für industrielle Produktion.

- Energiekosten: Stabilität und Planbarkeit sind entscheidend. Gerade für energieintensive Branchen wie Chemie, Stahl oder Maschinenbau sind die Kosten in Deutschland ein ernstes Problem.

- Arbeitskosten: Flexible Lohnsysteme und qualifizierte Fachkräfte erhöhen die Standortattraktivität.

Die Botschaft ist eindeutig: Deutschland kann seine Position nur halten, wenn es in diesen Bereichen entschlossen handelt. Andernfalls droht der schleichende Verlust seiner industriellen Stärke – und mit ihm der Wohlstand, auf dem das Land jahrzehntelang aufgebaut hat.