Vom Elektromotor bis zum Windrad, vom Smartphone bis zum Satelliten: Die seltenen Erden, die von der EU zu 93 % aus China importiert werden, sind für Industrie und Techniksparten unverzichtbar. Eine neue Studie der Unternehmensberatung McKinsey, die dem Handelsblatt vorliegt, bestätigt eine bedrohliche Abhängigkeit: Mehr als eine Million Arbeitsplätze in Deutschland hängen direkt von der Versorgung mit diesen kritischen Rohstoffen ab, vier Millionen insgesamt wären gefährdet, sollte China seine Exporte stoppen.

Die Zahlen sind alarmierend: Die betroffenen Branchen – Automobilbau, Energietechnik, Hightech- und Luftfahrtindustrie – erwirtschaften gemeinsam einen jährlichen Beitrag von etwa 150 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt. Weitere drei Millionen Jobs hängen indirekt von dieser Wertschöpfung ab – etwa in Dienstleistungssektoren oder im Handel. Insgesamt steht damit laut McKinsey eine Wirtschaftsleistung von 370 Milliarden Euro auf dem Spiel, fast neun Prozent des deutschen BIP.

„Wenn China als Hauptlieferant ausfällt, stünde die deutsche Wirtschaft buchstäblich still“, warnt Christian Hoffmann, Partner bei McKinsey und Mitautor der Analyse. „Wir reden nicht mehr über Preisfluktuationen – sondern über die Frage, ob eine Produktion überhaupt noch möglich ist.“

China verschärft Exportkontrollen

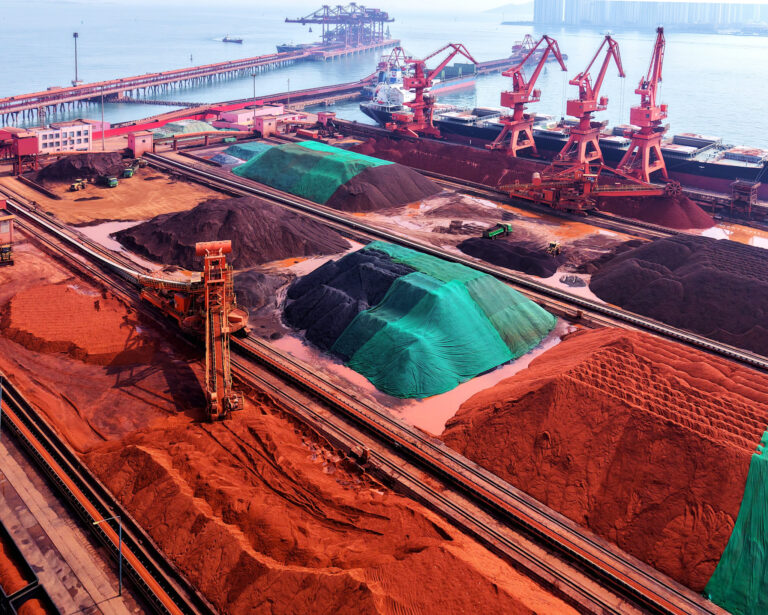

Mehr als 90 Prozent der weltweiten Verarbeitung seltener Erden findet heute in China statt. Die Volksrepublik dominiert die gesamte Lieferkette – vom Abbau über die chemische Aufbereitung bis zur Herstellung von Hochleistungsmagneten, die in Elektromotoren und Windturbinen zum Einsatz kommen. Und Peking nutzt diese Vormachtstellung zunehmend als geopolitisches Druckmittel.

Erst am 9. Oktober hat China die Exportkontrollen für Technologien zur Verarbeitung seltener Erden erneut verschärft. Künftig bedarf es einer ausdrücklichen Genehmigung für den Export solcher Verfahren. Das bedeutet: Wer außerhalb Chinas diese Materialien verarbeiten will, muss um Erlaubnis bitten.

Die Auswirkungen spüren Unternehmen schon jetzt. Die Germanium-Krise Ende 2024 war ein warnendes Beispiel. Als China den Export dieses für Glasfasern und Halbleiter unverzichtbaren Metalls in die USA stoppte, schrumpften auch die Liefermengen nach Europa um 60 Prozent. „In den betroffenen Betrieben herrschte blankes Entsetzen“, sagt ein Branchenvertreter.

Auch in Deutschland kam es zu Produktionsstopps – besonders in der Automobil- und Elektronikindustrie. Der Grund dafür: fehlende Lieferungen von Spezialmetallen und Magneten, ohne die E-Motoren und Sensoren nicht gebaut werden können.

Versäumte Vorsorge

Dass Deutschland so verwundbar ist, sei hausgemacht, sagt Cornelius Bähr vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Er schätzt die Zahl der direkt betroffenen Arbeitsplätze sogar auf 1,3 Millionen. „Seit Jahren wissen wir um die Abhängigkeit von China – aber strategisch gehandelt wurde zu spät oder zu halbherzig.“

Zwar hat die Bundesregierung in der vergangenen Legislaturperiode einen Rohstoff-Fonds aufgelegt, über den die KfW Unternehmen bei der Erschließung neuer Bezugsquellen unterstützen soll. Doch das Programm läuft schleppend an. Laut Bundeswirtschaftsministerium gibt es bisher 50 Interessensbekundungen, aber nur zwei Projekte haben es in die entscheidende Prüfphase geschafft. „Wir hoffen auf erste Entscheidungen bis Jahresende“, heißt es aus Berlin.

Hoffmann hält den Fonds für einen richtigen, aber zu kleinen Schritt. „Das kann nur der Anfang sein“, sagt er. Notwendig seien branchenübergreifende Allianzen, in denen Industrie, Forschung, Banken und Bergbauunternehmen gemeinsam an einer neuen Rohstoffstrategie arbeiten.

Europa sucht Alternativen – und Vorbilder

Die EU stuft derzeit 34 Rohstoffe als kritisch ein – darunter Lithium, Kobalt, Phosphor und sämtliche Elemente der seltenen Erden. Der Bedarf steigt rasant, vor allem wegen der Energiewende und des Ausbaus der Rüstungsproduktion. Doch Alternativen zu China sind rar.

Hoffmann verweist auf Japan als Vorbild: Das Land hat seine Importabhängigkeit deutlich reduziert – durch ein Vier-Säulen-Modell aus Diversifizierung, Recycling, Materialeinsparung und Forschung an Ersatzstoffen. Tokio arbeitet eng mit der Industrie zusammen, investiert gezielt in ausländische Minen und legt staatliche Rohstoffreserven an.

Auch Deutschland müsse diesen Weg gehen, sagt Hoffmann. Denkbar seien gemeinsame Einkaufskonsortien, spezialisierte Rohstoff-Handelshäuser und ein europaweites Netzwerk strategischer Vorräte. „Nur wer die gesamte Wertschöpfungskette im Blick hat – von der Mine bis zur Lagerhaltung – kann langfristig unabhängig werden.“

Die Zeit drängt

Während die Politik noch prüft und plant, wächst die Sorge in den Unternehmen. Die Energiewende, Digitalisierung und Verteidigungsmodernisierung steigern die Nachfrage nach seltenen Erden weiter. Zugleich verschärft China seinen Kurs – und macht keinen Hehl daraus, dass Exportbeschränkungen auch politisch eingesetzt werden können.

„Ein Lieferstopp wäre ein Schock für den Standort Deutschland“, warnt Hoffmann. „Aber er wäre auch die Quittung dafür, dass wir zu lange geglaubt haben, Wohlstand könne man importieren.“

Auch für Österreich wären Lieferengpässe in Deutschland dramatisch: 80.000 Jobs hängen an der deutschen Autoindustrie, noch weitere Zuliefer-Unternehmen müssten ihre Produktion einstellen - an eine Erholung der österreichischen Wirtschaft wäre damit nicht zu denken.

Der Bericht im Handelsblatt: Rohstoffe: In Deutschland hängen eine Million Jobs von seltenen Erden ab