Die Europäische Union will sich an der Friedenssicherung im Nahen Osten beteiligen. Außenbeauftragte Kaja Kallas kündigte an, dass ab Mittwoch EU-Personal den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten überwachen soll. Die Mission, offiziell EUBAM Rafah genannt, war bereits 2005 eingerichtet worden, um den Waren- und Personenverkehr zu kontrollieren. Nach der Machtübernahme der Hamas 2007 wurde sie eingestellt, weil die EU nicht mit der Terrororganisation zusammenarbeiten wollte. Nun soll sie wieder aufgenommen werden – und Deutschland denkt ernsthaft darüber nach, mitzuwirken.

In Brüssel wird die Mission als außenpolitischer Erfolg verkauft. Kallas spricht von einer „außerordentlich komplexen Aufgabe“, die für Stabilität sorgen könne. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte die geplante Wiederaufnahme der EU-Grenzüberwachung ein „Zeichen der Hoffnung“. Europa wolle sich aktiv an der Umsetzung des neuen Friedensplans beteiligen und die Palästinensische Autonomiebehörde beim Wiederaufbau unterstützen. Doch die Frage bleibt: Wie glaubwürdig ist eine Union, die in Krisenregionen Grenzen sichern will, während sie die eigenen kaum unter Kontrolle hat?

Milliarden für Frontex – und trotzdem offene Grenzen

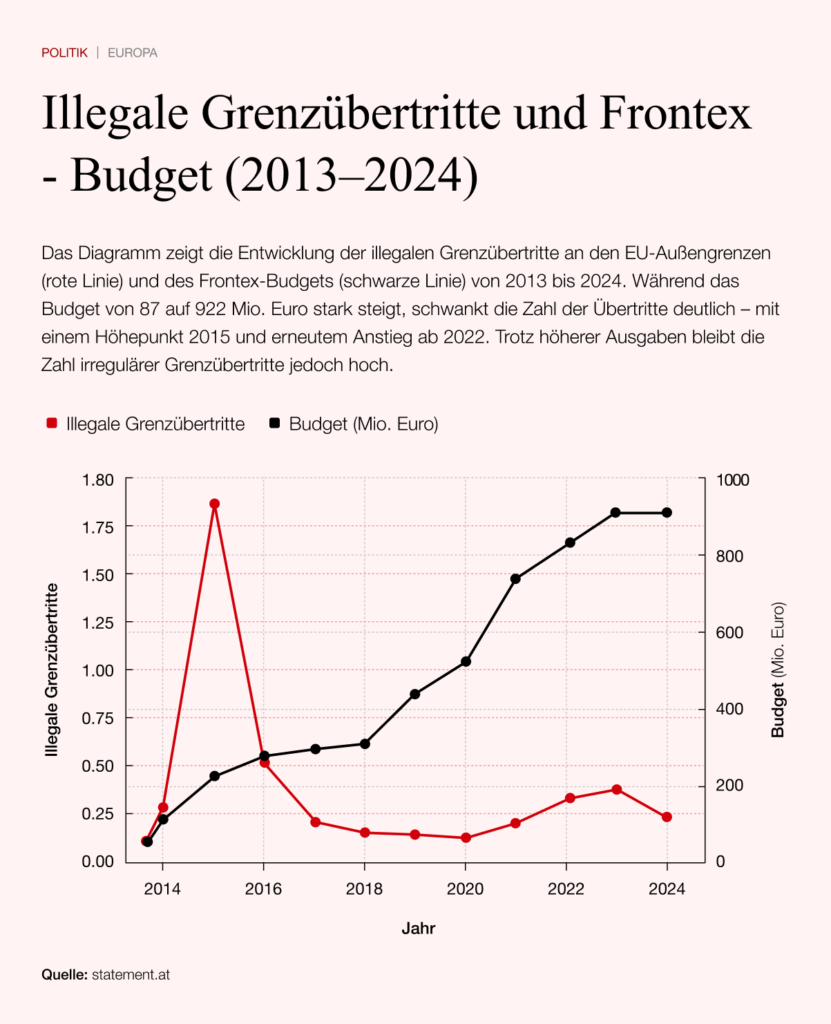

Seit Jahren steht die EU-Grenzschutzagentur Frontex in der Kritik. Die Behörde, gegründet 2005, sollte Europas Außengrenzen schützen und Migration besser steuern. Doch der Erfolg ist überschaubar. Trotz Milliardenbudgets bleibt Frontex weitgehend handlungsunfähig, wenn Mitgliedstaaten wie Italien oder Griechenland überfordert sind. 2024 betrug das Budget der Agentur rund 845 Millionen Euro, für die laufende Finanzperiode 2021 bis 2027 sind insgesamt über 22 Milliarden Euro für Grenzschutz und Migration vorgesehen. Und doch: Die Bilder überfüllter Boote auf Lampedusa, die Szenen an der spanischen Exklave Ceuta oder die tagelangen Warteschlangen an der ungarischen Grenze belegen, dass es an Europas Außengrenzen weniger an Geld, sondern an politischem Willen fehlt.

Hinzu kommt, dass Frontex operativ kaum eigenständig agieren darf. Die Agentur kann unterstützen, aber nicht eingreifen, wenn nationale Behörden überfordert sind. Während also Italien um jeden verfügbaren Grenzbeamten ringt, sollen europäische Experten im Nahen Osten Friedenssicherung betreiben. Der Widerspruch könnte kaum größer sein: Die EU scheitert an ihren eigenen Grenzen – und exportiert ihr Sicherheitskonzept in eines der instabilsten Gebiete der Welt.

Italien, Spanien und Frankreich haben bereits zugesagt, Personal für die Mission zu stellen. Auch Deutschland prüft eine Beteiligung. Das Kabinett hat im Februar die rechtliche Grundlage geschaffen, damit deutsche Polizisten oder Beamte an der EUBAM Rafah teilnehmen können. Bundeskanzler Friedrich Merz schloss eine militärische Beteiligung zwar aus, doch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch erklärte: „Solche Dinge kann ich nie grundsätzlich ausschließen.“ Für Deutschland wäre der Einsatz mehr Symbolpolitik als strategische Notwendigkeit – ein Signal der Solidarität, nicht der Effizienz.

Dabei gäbe es auch in Europa genug zu tun. Der Schutz der südlichen Außengrenzen bleibt eine Dauerbaustelle. Nach Angaben des Europäischen Rechnungshofs haben Mitgliedstaaten im vergangenen Jahrzehnt über 10 Milliarden Euro in Überwachungssysteme, Drohnen und Küstenwachen investiert – ohne nennbaren Rückgang illegaler Einreisen. Frontex selbst war in mehrere Skandale verwickelt, darunter Berichte über sogenannte Pushbacks in der Ägäis und Missmanagement auf Führungsebene. Der damalige Direktor Fabrice Leggeri trat 2022 zurück, nachdem interne Untersuchungen systematische Rechtsverstöße festgestellt hatten.

Symbolpolitik statt Sicherheitsstrategie

Während die EU also in Brüssel die „historische Verantwortung“ für Gaza beschwört, wirkt der Einsatz zugleich wie eine Ablenkung von den eigenen Problemen. Der Friedensplan mag ehrbar sein – aber Europas sicherheitspolitische Glaubwürdigkeit hängt nicht an Rafah, sondern an Lampedusa, Ceuta und Lesbos.

Denn wer außerhalb Europas Grenzen sichern will, sollte zunächst zeigen, dass er die eigenen schützen kann. Solange Frontex zum Symbol für bürokratische Schwerfälligkeit und fehlende Handlungsfähigkeit bleibt, werden Missionen wie in Gaza eher als außenpolitische Schaufensteraktionen wahrgenommen. Die EU setzt auf sichtbare Gesten, wo es eigentlich um Strukturen gehen müsste.

Für Deutschland bleibt die Frage, ob es sich in einem symbolischen Einsatz verstricken will, während die eigenen Sicherheitsbehörden längst an ihrer Belastungsgrenze operieren. Eine Mission in Gaza mag politisch richtig erscheinen, aber sie löst kein einziges Problem an Europas Grenzen. Im Gegenteil: Sie zeigt, wie weit Anspruch und Wirklichkeit in der europäischen Sicherheitsarchitektur auseinanderliegen.

Wenn die EU im Gazastreifen Stabilität schaffen will, sollte sie sich daran erinnern, dass Vertrauen nicht exportiert, sondern erarbeitet wird – an den eigenen Grenzen, nicht nur an den fernen.