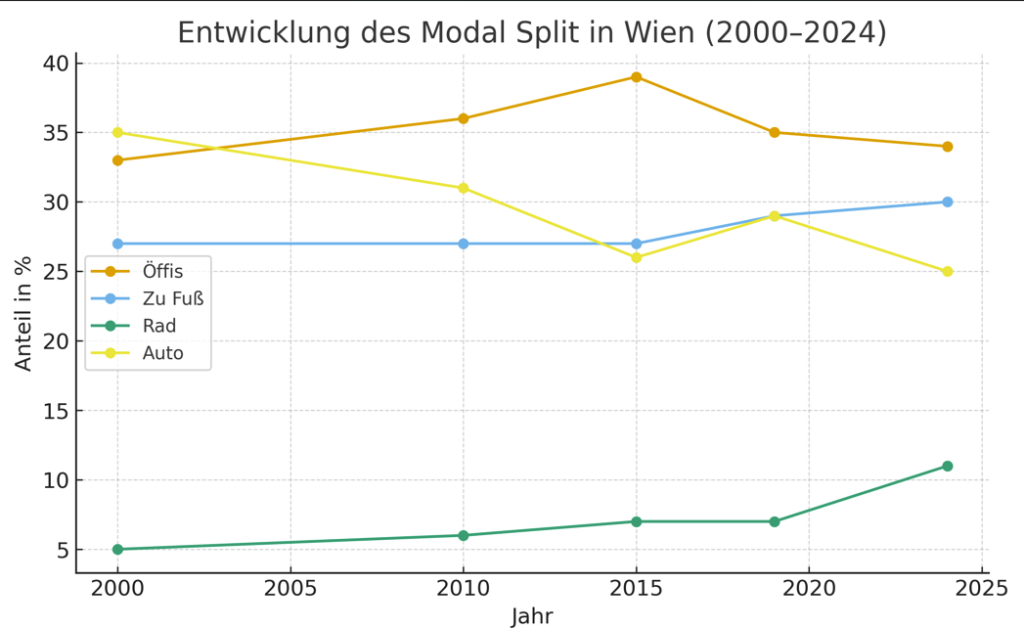

Wenn Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und die Wiener Linien neue Zahlen zum sogenannten Modal Split präsentieren, klingt das nach einer Erfolgsstory aus dem Bilderbuch. 75 Prozent aller Wege würden heute „umweltfreundlich“ zurückgelegt, heißt es. 34 Prozent mit den Öffis, 30 Prozent zu Fuß, elf Prozent mit dem Rad – und nur noch 25 Prozent mit dem Auto. Der tiefste Wert seit Beginn der Messungen 1993.

Das klingt nach einer kleinen Verkehrswende – nach einer Stadt, die das Auto hinter sich lässt. Doch wer genauer hinsieht, merkt schnell: Diese Statistik ist weniger objektive Messung als politisches Instrument. Denn wie viel die Menschen wirklich Rad fahren, hängt in Wien nicht nur vom Verhalten ab, sondern davon, wo und wie gezählt wird.

Der lange Weg zum Radparadies

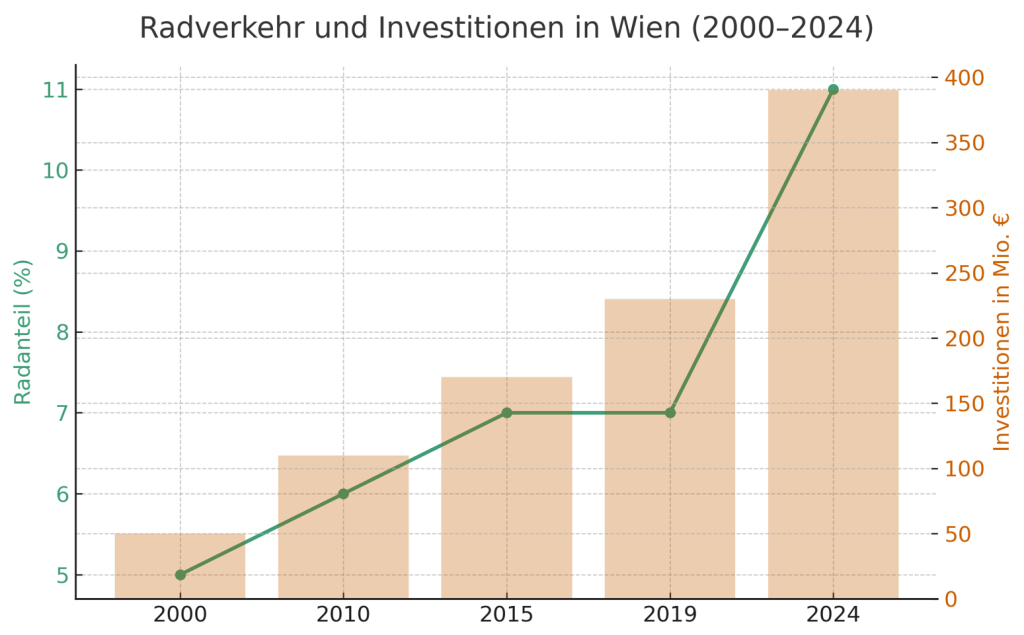

Seit 1993 erhebt Wien jährlich das Mobilitätsverhalten seiner Einwohner. Damals lag der Anteil der Autofahrten bei 40 Prozent. 2000 waren es noch etwa 35 Prozent, das Rad spielte mit etwa fünf Prozent kaum eine Rolle. Erst ab den späten 2010er-Jahren begann der Anteil langsam zu steigen – auf sieben Prozent im Jahr 2019 und schließlich elf Prozent im Jahr 2024.

In absoluten Zahlen bedeutet das: von 300.000 Radfahrten pro Tag auf heute 660.000 – ein Zuwachs von etwa 360.000 täglichen Fahrten in einem Vierteljahrhundert. Klingt viel, relativiert sich aber, wenn man den Preis kennt. Denn die Stadt Wien hat in denselben 25 Jahren nach heutigen Schätzungen mehr als 390 Millionen Euro in den Ausbau von Radwegen und in Projekte investiert, die das Auto unattraktiver machen sollen – von Straßenrückbauten bis zu begrünten Plätzen.

In den 2000er-Jahren flossen pro Jahr meist unter zehn Millionen Euro in die Radinfrastruktur. Erst ab 2021 kam der große Sprung: Die laufende Legislaturperiode hat laut Rathaus bereits über 130 Millionen Euro für neue Radwege ausgegeben. Allein 2024 waren es mehr als 50 Millionen Euro, 2023 um die 35 Millionen. Hinzu kommen Programme wie „Raus aus dem Asphalt“, für Entsiegelung und Verkehrsberuhigung – noch einmal etwa 80 bis 120 Millionen Euro.

Umgerechnet ergibt das etwa 1000 Euro pro zusätzlicher täglicher Radfahrt oder – bei optimistischer Schätzung – pro neuem regelmäßigen Radfahrer. Ein stolzer Preis für ein Verkehrsmittel, das im Winter ohnehin kaum genutzt wird und dessen Anteil am Gesamtverkehr trotz aller Investitionen noch immer nur knapp über zehn Prozent liegt.

Mehr Zählstellen, mehr Erfolg

Ein weiterer Punkt, der in den Jubelmeldungen gern verschwiegen wird: Die Stadt hat die Zahl der automatischen Radzählstellen massiv erhöht. Im Jahr 2000 gab es keine einzige automatische Zählung. Die erste Dauerzählstelle wurde erst 2008 an der Argentinierstraße eingerichtet. Danach folgten sukzessive weitere Messpunkte – 2013 waren es etwa fünf, 2017 zehn, heute sind es 18 fix installierte Stationen.

Mit jeder neuen Zählstelle wächst natürlich auch die gemessene Gesamtzahl der Radfahrer. Hinzu kommt: Viele der neuen Standorte liegen an den bestausgebauten und am stärksten frequentierten Routen – etwa an der Praterstraße oder der Wientalroute.

Wenn also die Stadt verkündet, es seien „eine halbe Million mehr Radfahrer“ unterwegs, dann stimmt das rechnerisch zwar – aber der Anstieg beruht zum Teil schlicht darauf, dass an mehr Orten gezählt wird. Eine echte Langzeitvergleichbarkeit besteht nur dort, wo dieselben Stationen über Jahre hinweg bestehen. Und dort fällt das Wachstum deutlich bescheidener aus. Und niemand überprüft, ob ein Radfahrer bei einem Weg gleich bei mehreren Zählstellen vorbeikommt - oder wie viele Essenszusteller mit ihren Elektro-Mopeds über die Zählschleife am Radweg fahren.

Politisch gewollte Verschiebung

Die Wiener Verkehrspolitik folgt seit Jahren einer klaren Linie: weniger Autos, mehr öffentliche Verkehrsmittel, mehr Platz für Rad- und Fußwege. Projekte wie das Parkraummanagement, die Reduktion von Fahrspuren oder die Umwandlung ganzer Straßenzüge in Begegnungszonen dienen erklärtermaßen diesem Ziel.

Doch was als „Mobilitätswende“ verkauft wird, hat auch Schattenseiten. Der motorisierte Individualverkehr ist zwar gesunken, aber vor allem, weil die Stadtgrenze zur Barriere geworden ist: Innerhalb Wiens sinkt der Pkw-Anteil, außerhalb steigt er. Pendler aus Niederösterreich fahren weiterhin zu drei Vierteln mit dem Auto. Die Wiener Linien verweisen zwar auf „klimafreundliche Mobilität“, doch das tägliche Verkehrsaufkommen bleibt hoch – nur verteilt sich der Stau inzwischen anders.

Statistik mit politischer Deutung

Auch der Modal Split selbst ist kein objektiver Messwert, sondern eine Befragungsstatistik: Rund 2 000 Wiener werden jährlich zu ihrem Verhalten an einem Stichtag interviewt. Ob sie an diesem Tag zufällig das Auto, das Rad oder die U-Bahn nutzen, kann das Ergebnis erheblich beeinflussen.

Hinzu kommt, dass die Stadt bei den „umweltfreundlichen Wegen“ auch all jene mitrechnet, die zur Haltestelle gehen – etwa 90 Prozent der Öffi-Nutzer. Dadurch erscheinen Fußwege und öffentliche Verkehrsmittel statistisch noch stärker.

Die Methode mag international üblich sein, doch sie liefert der Stadtregierung vor allem die gewünschte Botschaft: Wien ist klimafreundlich unterwegs. Dass die zugrunde liegenden Erhebungen stark von der Methodik und der Auswahl der Befragten abhängen, bleibt im Kleingedruckten.

Zwischen Bilanz und Bilanzkosmetik

Niemand bestreitet, dass Wien in den vergangenen 25 Jahren fahrradfreundlicher geworden ist. Es gibt mehr Wege, bessere Infrastruktur und mehr Bewusstsein für aktive Mobilität. Doch der angebliche Durchbruch zur „Radstadt“ ist eher das Resultat von politischen Zielvorgaben, statistischer Dehnung und massiver Förderung. Die tatsächliche Verlagerung vom Auto auf das Rad fällt weit geringer aus, als die offiziellen Grafiken suggerieren. 25 Prozent aller Wege werden nach wie vor mit dem Pkw zurückgelegt – kaum weniger als in anderen europäischen Großstädten.

Dass Wien dennoch als Vorbild gefeiert wird, hat weniger mit den Zahlen zu tun als mit der Kunst, sie richtig zu präsentieren. Der Radverkehr wächst – ja. Aber nicht so rasant, wie es die Stadt gern glauben machen möchte. Der eigentliche Erfolg liegt darin, dass man aus geschickter Kommunikation, kluger Auswahl der Messpunkte und viel Steuergeld ein schönes Narrativ geschaffen hat: die Geschichte vom „Radboom“, den man notfalls einfach herbeizählt.