Wien. In Österreich dürfen Jugendliche mit 16 Jahren wählen. Sie dürfen politische Entscheidungen mittragen, Parteien beurteilen und über die Zusammensetzung des Nationalrats mitentscheiden. Gleichzeitig arbeitet die Bundesregierung an einem Verbot sozialer Netzwerke für Unter-14-Jährige – und diskutiert offen darüber, den Zugang zu jenen Plattformen einzuschränken, auf denen politische Information, Meinungsbildung und öffentliche Debatte heute tatsächlich stattfinden.

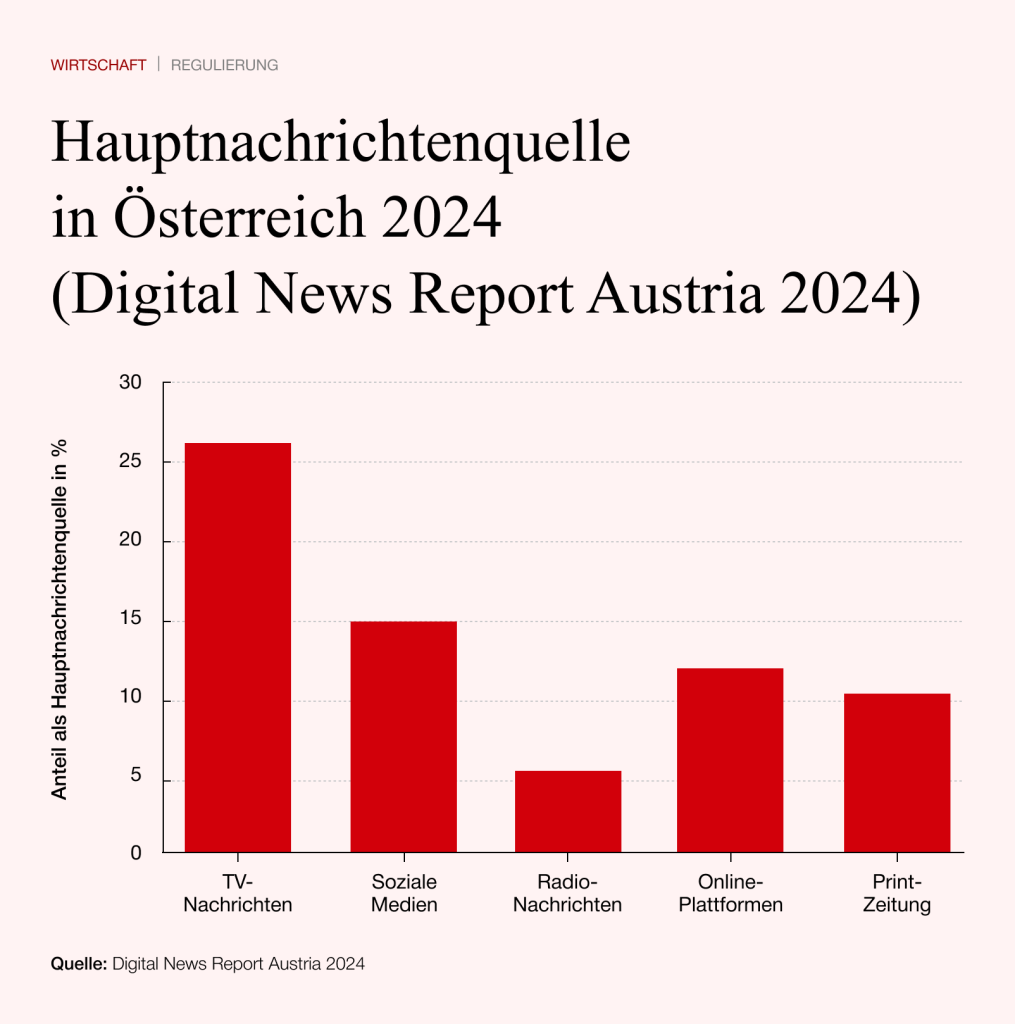

Dieser Widerspruch steht im Zentrum der aktuellen Debatte. Denn Social Media ist längst kein bloßes Freizeitmedium mehr. Es ist politischer Marktplatz, Nachrichtenquelle, Diskussionsraum und Mobilisierungsinstrument zugleich. Wer Jugendlichen den Zugang dazu verwehrt, greift nicht nur in ihr Medienverhalten ein, sondern strukturiert politische Öffentlichkeit neu – und verengt sie.

Jugendschutz als Begründung – und als Ausweichargument

Offiziell wird der Vorstoß mit Jugendschutz begründet. Kinder und Jugendliche müssten vor problematischen Inhalten, psychischen Belastungen und manipulativen Mechanismen geschützt werden. Diese Argumente sind nicht neu, und sie sind nicht aus der Luft gegriffen. Doch sie dienen zunehmend auch als politisches Universalargument, um staatliche Eingriffe in digitale Räume zu legitimieren.

Auffällig ist dabei, wie rasch aus Schutzlogik Kontrolllogik wird. Statt bestehende Gesetze konsequent durchzusetzen, Medienkompetenz zu stärken oder Eltern zu unterstützen, soll der Staat den einfachsten Weg gehen: den Zugang beschränken. Nicht Inhalte werden sanktioniert, sondern Nutzungsmöglichkeiten.

Ausgangspunkt ist ein Vorstoß von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Social-Media-Kanäle sollen künftig erst ab 14 Jahren erlaubt sein, idealerweise bereits mit Beginn des nächsten Schuljahres. Die SPÖ signalisiert Zustimmung und drängt auf Tempo. Die Altersgrenze wird mit Geschäftsfähigkeit und Datenschutz-Grundverordnung begründet.

Was dabei auffällt, ist weniger die konkrete Alterszahl als die argumentative Leerstelle. Denn offen bleibt, wie ein solches Verbot durchgesetzt werden soll, ohne massive Datensammlung zu erzwingen. Ebenso offen bleibt, wie Jugendliche sich künftig informieren sollen, wenn politische Debatten, Wahlkämpfe, Proteste und Gegenöffentlichkeiten auf Plattformen stattfinden, die ihnen verschlossen bleiben.

Gerne wird auf Australien verwiesen. Dort gilt seit vorigen Dezember ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige. Die Verantwortung liegt bei den Plattformen, die mit Altersverifikation, Ausweis-Uploads, biometrischen Verfahren und Verhaltensanalyse arbeiten.

In der Praxis zeigt sich jedoch rasch die Realität. Australische Medien berichten übereinstimmend, dass zahlreiche Jugendliche die Sperren umgehen – durch falsche Altersangaben, die Nutzung von Eltern- oder Geschwisterkonten oder mithilfe von VPN-Diensten. Effektiv kontrolliert wird weniger die Zielgruppe selbst als die formale Pflichterfüllung der Konzerne. Australien illustriert damit kein Erfolgsmodell, sondern ein strukturelles Dilemma: Entweder bleibt das Verbot löchrig – oder der Staat akzeptiert tiefgreifende Eingriffe in Datenschutz, Anonymität und informationelle Selbstbestimmung aller Nutzer.

Die politische Dynamik wird zusätzlich durch Studien zur psychischen Belastung junger Menschen befeuert. Der Zusammenhang zwischen intensiver Social-Media-Nutzung und Depressionen, Angststörungen oder Schlafproblemen gilt als gut dokumentiert. Die österreichische Digitalexpertin Ingrid Brodnig spricht von einem realen Problem, warnt jedoch davor, Verbote als Allheilmittel zu betrachten. Ein Verbot verschiebe das Problem zeitlich, löse es aber nicht. Medienkompetenz, Einordnung und kritische Distanz müssten aktiv erlernt werden. Wer Jugendlichen den Zugang verwehrt, statt sie zu befähigen, produziert Abhängigkeit – nicht Mündigkeit.

Deutschland: Ordnungspolitik statt Freiheitsdebatte

In Deutschland zeigt sich besonders deutlich, wohin die Debatte kippt, wenn sie fast ausschließlich ordnungspolitisch geführt wird. Treibende Kraft ist der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der sich seit Monaten öffentlich für ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige einsetzt und dabei ausdrücklich auf das australische Vorbild verweist.

Günther argumentiert mit staatlicher Schutzpflicht. Kinder und Jugendliche seien im digitalen Raum sich selbst überlassen und würden mit Gewalt, Pornografie, Radikalisierung, Desinformation und sozialem Druck konfrontiert. Der Staat dürfe hier nicht länger zusehen. Technische Probleme bei der Altersverifikation weist er zurück: Wer handeln wolle, finde Wege – alles andere sei politische Ausrede.

Diese Argumentation trifft auf Resonanz. Schleswig-Holstein hat entsprechende Initiativen gestartet, Thüringen brachte einen Antrag in den Bundesrat ein, und auf Bundesebene arbeitet eine von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) eingesetzte Expertenkommission an konkreten Vorschlägen. Die Debatte ist damit institutionell verankert.

Auffällig ist jedoch, was in diesem Diskurs kaum mehr vorkommt: die Freiheitsfrage. Soziale Netzwerke erscheinen fast ausschließlich als Gefahrenquelle, nicht als Teil demokratischer Öffentlichkeit. Dabei findet politische Sozialisation längst digital statt – über Videos, Kommentare, alternative Medienangebote und informelle Gegenöffentlichkeiten jenseits klassischer Leitmedien.

Besonders deutlich wird diese Verschiebung bei weitergehenden Forderungen aus dem Umfeld der CDU. Neben Altersverifikation wird offen über eine Klarnamenpflicht diskutiert. Anonymität, ein zentrales Schutzinstrument für Minderheiten, Whistleblower und unbequeme Meinungen, gerät damit unter Generalverdacht. Was als Jugendschutz beginnt, mündet in eine umfassende staatliche Neuordnung digitaler Öffentlichkeit – mit dem Staat als Gatekeeper.

Dass Jugendliche in Deutschland zwar erst ab 18 wählen dürfen, politische Debatten aber faktisch bereits lange davor verfolgen, kommentieren und prägen, spielt in dieser Logik kaum eine Rolle. Ordnung ersetzt Auseinandersetzung.

Europa folgt – ohne Grundsatzdiskussion

Auch auf EU-Ebene dominiert der Schutzdiskurs. Altersgrenzen werden gefordert, technische Kontrollinstrumente entwickelt, nationale Alleingänge stillschweigend akzeptiert. Was fehlt, ist eine offene Debatte darüber, wie demokratische Öffentlichkeit im digitalen Raum aussehen soll – und wie viel staatliche Steuerung sie verträgt.

Die zentrale Frage lautet daher nicht, ob soziale Medien problematisch sind. Das sind sie, wie jedes mächtige Medium. Die Frage lautet, wie ein demokratischer Staat darauf reagiert. Wer Jugendlichen politische Mündigkeit zutraut, muss ihnen Zugang zu politischer Realität zugestehen. Wer Desinformation bekämpfen will, sollte sie sichtbar machen und einordnen, nicht aus dem öffentlichen Raum verdrängen. Und wer Freiheit ernst nimmt, darf sie nicht ausgerechnet dort beschneiden, wo sie unbequem wird.